瑞郎和日元以及特定状况下的美元在外汇市场中被称为避险货币。美元及美国无时无刻都在媒体的聚光灯下;日本作为亚洲国家,衰落的30年和政治新闻早已让人耳闻目染。相比之下,瑞士和瑞郎就显得默默无闻。提起瑞士,脑海里的第一印象无外乎手表,银行,黄金等等。本期Pepperstone文章,带你了解瑞郎

瑞郎怎么就成了避险货币?

在前期文章《避险资产是什么,避险就高枕无忧了吗?》中,提到避险货币的成因上,市场心理起了重要作用。当一代又一代交易员被告知日元瑞郎是避险货币时,在发生短期突发恐慌时,人们就会倾向于买入瑞郎和日元。很多时候,甚至资本回流日本和瑞士的量和平日相比都没有明显变化。货币稳定性是一个货币可以被作为避险货币的基础。像俄罗斯卢布今年大起大落的表现是不适合作为避险货币而是投机货币。瑞郎的稳定是多种因素共同作用的结果,包括瑞士政治稳定的历史、强大的法治、对外事务的中立立场等。

(美元兑瑞郎过去1个月/3个月/6个月/一年波动统计)

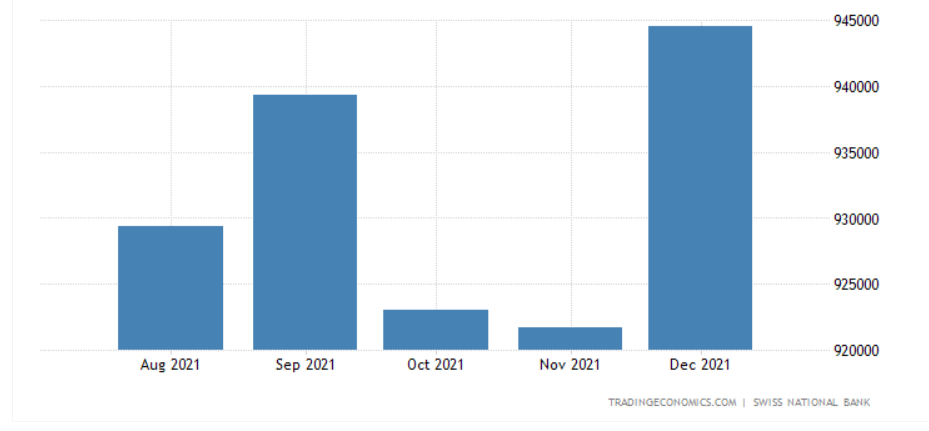

在瑞士的金融体系里,瑞郎主要是用来存的,而不是用来对外贸易的。例如到 2021 年,瑞士央行已经积累了 1.02 万亿美元的外币(折合九千多亿元瑞郎),相当于瑞士GDP的130%左右。

(以瑞郎计算的瑞士外汇储备)

忽然变卦的瑞士央行

二十一世纪跨入第二个十年的时候,欧元区的笨猪四国葡萄牙、意大利、希腊、西班牙无法还债,爆发了债务危机,促使欧元不断贬值。

欧洲的投资者纷纷涌入,将资金转移至瑞士,大大提升了瑞士法郎的避险需求,是的瑞郎相对欧元快速升值。

(2011年第二季度,欧元兑瑞郎快速下跌)

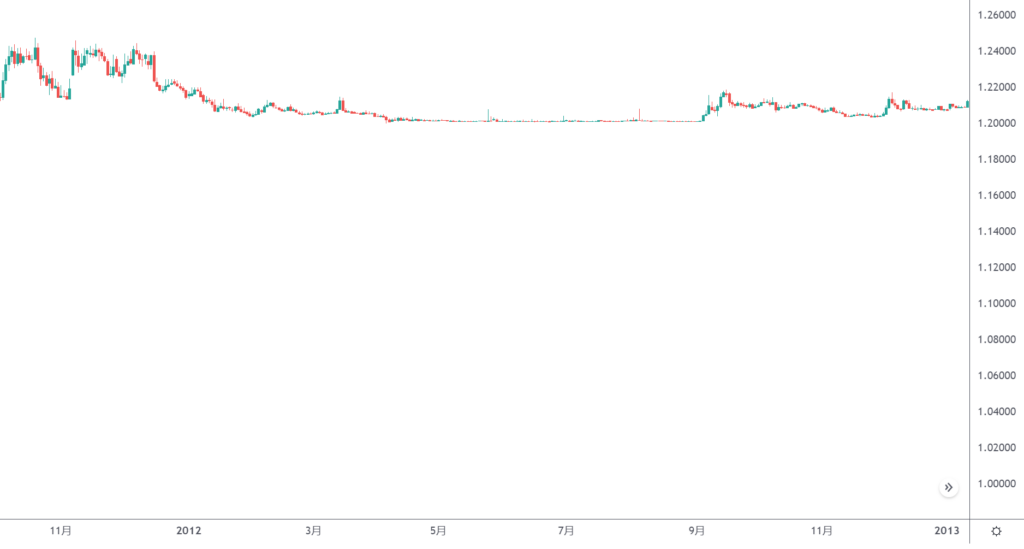

瑞士央行一看,瑞郎不断升值,那以后瑞士手表等行业出口以及入境旅游可怎么办? 于是2011 年 9 月,瑞士央行将瑞郎与欧元挂钩,将固定汇率定为 1.2000 瑞士法郎/欧元。如果仅仅是口头挂钩那是不行的,作为措施,瑞士央行在市场上卖出瑞郎,买入欧元,直白地进行外汇干预。

(汇率挂钩期间的欧元兑瑞郎)

2015 年 1 月,瑞士央行突然取消挂钩并允许货币浮动,对股票和外汇市场造成严重破坏。瑞士股市大幅下挫,而瑞士法郎兑欧元汇率在几分钟内飙升了约 25%-30%。瑞士央行再一次震惊了金融圈。美联储加息减息还有一个预期,还会有官员讲话释放信号。好家伙,瑞士央行直接突然袭击,说挂钩就挂钩,说脱勾就脱钩。

(汇率脱钩期间的欧元兑瑞郎)

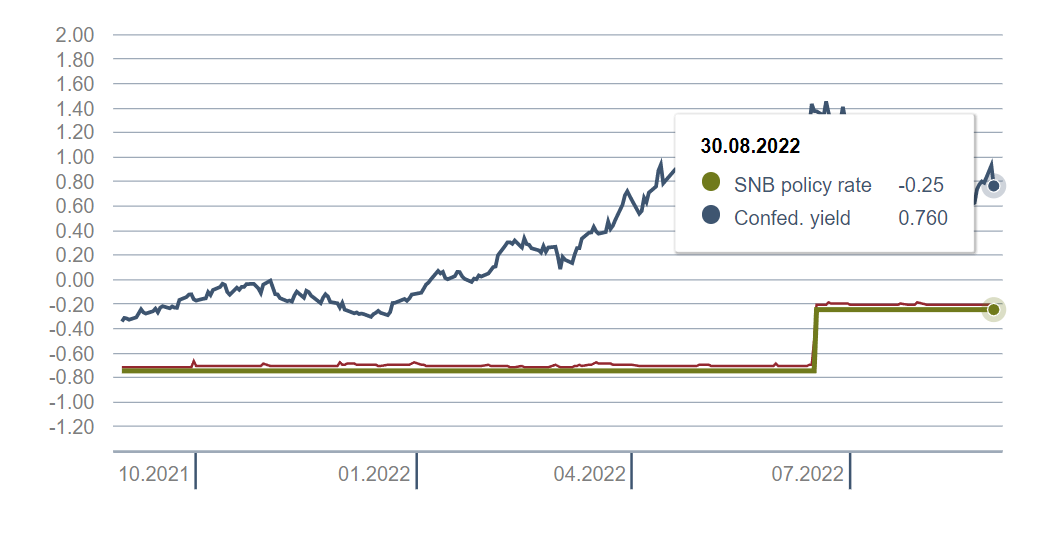

加息路上,瑞士央行终不做独行侠

在主流的七大货币当中,目前仅剩日元背后的央行没有加息。瑞士加息的步伐先欧元区一步。在2022年6月的季度议息会议中宣布将政策利率上调50个基点,至-0.25%,并表示可能需要进一步收紧政策。一直以来总是说瑞郎被高估的行长乔丹改口称其不再被高估。不过瑞士央行可是公开表示了必要时积极参与外汇市场:未来如果瑞郎走弱,瑞士央行将考虑出售外汇资产。如果瑞郎过度升值,瑞士央行也准备干预。瑞士央行动了,瑞士的行业银行也开始行动。以往瑞士的商业银行会对百万资产认识收取利息(对,是收取,不是支付),但从2022年7月之后,以瑞士信贷银行为例,不再向私人客户收取以瑞士法郎计价的账户结余费用。

结语:在今年剩下的月份,甚至还可以预期瑞士央行将告别负利率;倘若届时欧洲依旧陷入能源危机里,那么对于EUR/CHF来说,或许也得承受寒冷的冬天了。

做好交易准备了吗?

只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。

中国延续“双速增长”:看中美、看内需

尽管中美谈判取得进展,且中国当局半月前刚推出一揽子宽松政策,但决策层仍选择本月内第二度出手稳增长。4月经常性数据折射出怎样的经济增长结构?密集宽松过后,市场又该关注哪些潜在风向?

中美关税大降,博弈远未结束

在经历了数周的博弈与混乱后,中美双方终于暂时握手言和。5月12日,中美联合发布公告,宣布撤销此前“解放日”后宣布的所有新增关税与非关税措施,统一适用10%的税率,并暂缓实施剩余24%的关税政策(包括美国对华的 20% 芬太尼关税),为期90天,其余加征计划则全面取消。

台币暴涨:关税示好与美元重估

5月新台币意外大涨,两天飙升近8%,创1988年以来新高,带动亚洲货币联动升值。背后隐藏哪些政策信号?又将如何影响全球贸易与资产配置?

美国经济全景图:关键指标与洞察渠道

作为全球经济的风向标,美国经济的动态与展望时刻牵动着市场的神经。从华尔街的交易大厅到普通美国家庭的餐桌,从跨国企业的战略布局到新兴创业公司的生存空间,经济状况的微妙变化都可能引发连锁反应。

纳指暴涨12.5%:不要过于乐观

在经历了大幅抛售后,纳指迎来了十多年来最大单日涨幅。虽然美国关税政策的消息推动了反弹,但全球经济担忧和贸易紧张局势依然存在。本文将深入分析市场近期走势背后的因素,以及未来可能的走势。

日经指数反弹:短期修复而非趋势反转

自3月末大幅下挫后,日经指数周一出现反弹。尽管短期回升略微缓解市场情绪,但美国加税、全球经济放缓及日本经济脆弱性,仍令投资者忧虑。面对这些不确定因素,市场未来何去何从?